韵达快递广州路公司怎么样?

如何快速找到您需要的“韵达快递(广州路公司)”

您可以通过以下两种最有效的方式,结合您所在的城市,进行精确查找:

(图片来源网络,侵删)

使用官方小程序或APP(最推荐)

这是最准确、最快捷的方式,信息实时更新。

- 打开微信,搜索并进入 “韵达快递+” 小程序。

- 在小程序首页,找到 “附近网点” 或 “服务网点” 的入口。

- 授权获取您的位置信息,小程序会自动列出您附近的韵达网点。

- 手动搜索:如果自动定位不准确,您可以在搜索框中输入 “广州路” 以及您所在的城市名,

- “广州路 南京”

- “广州路 合肥”

- “广州路 济南”

- 从搜索结果中找到地址包含“广州路”的网点,点击即可查看该网点的 详细地址、联系电话、营业时间 以及 揽收和派送范围。

使用在线地图服务

- 打开您常用的地图App,如 高德地图、百度地图 或 腾讯地图。

- 在搜索框中输入:“韵达快递”。

- 地图会显示您附近的韵达网点。

- 点击地图上的各个标记点,筛选出地址为“广州路XX号”的网点。

- 同样,您可以在这里获取到该网点的 电话、地址和导航路线。

主要城市“广州路”的韵达网点信息举例

为了给您一个直观的参考,这里列举几个大城市中“广州路”上的韵达网点信息(信息可能变动,请以官方查询为准)。

南京市 - 韵达快递(广州路营业部)

- 地址:江苏省南京市鼓楼区广州路5号(近上海路)

- 电话:025-83713322 (请务必提前电话确认)

- 备注:这是南京比较知名的一个韵达网点,服务鼓楼区及周边地区,如果您在南京,找这个基本没错。

合肥市 - 韵达快递(广州路网点)

- 地址:安徽省合肥市蜀山区广州路136号

- 电话:0551-65579008 (请务必提前电话确认)

- 备注:服务于蜀山区广州路一带的寄件和收件需求。

济南市 - 韵达快递(广州路分部)

- 地址:山东省济南市市中区广州路西段(近魏华园)

- 电话:0531-82776999 (请务必提前电话确认)

- 备注:服务于市中区广州路片区的客户。

温馨提示

- 电话确认:在前往网点之前,强烈建议您先拨打网点的电话,一方面可以确认营业时间,另一方面可以咨询是否可以上门取件,以及具体的收费标准。

- 寄件必看:

- 准备好收件人和寄件人的 有效身份证件。

- 确保所寄物品 不属于违禁品(如易燃易爆、液体粉末、管制刀具等)。

- 如果寄送贵重物品,建议 保价,并保留好寄件回执。

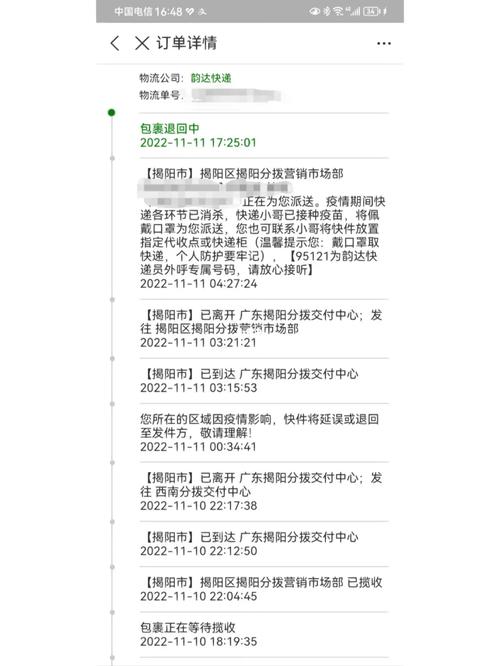

- 快递查询:如果您只是想查询快递状态,可以直接在 “韵达快递+” 小程序或官网输入运单号即可,无需联系网点。

希望以上信息能帮助到您!如果您能提供更具体的信息(例如所在的城市),我可以给您更精确的指导。

(图片来源网络,侵删)

文章版权及转载声明

作者:99ANYc3cd6本文地址:https://www.glhhw.com/post/1543.html发布于 12-03

文章转载或复制请以超链接形式并注明出处广联货运物流